Способы построения сетей абонентского доступа

Развитие телекоммуникационных сетей и служб связано с переоборудованием АТС, заменой аналоговых систем передачи на цифровые. Трудности переоснащения сетей связаны в настоящее время с тем, что государственная телефонная сеть общего пользования как единое целое прекратила свое существование. Местные телефонные сети перешли в ведение самостоятельных предприятий связи, что замедляет инвестирование средств в информационную инфраструктуру.

По планам развития ТфОП в ближайшее время предполагается ввод в эксплуатацию значительной номерной емкости за счет установки новых электронных (цифровых) коммутационных станций и замены устаревших АТС декадно-шаговой и координатной систем. На телефонных сетях при этом сохраняется также аналоговое коммутационное и каналообразующее оборудование. Поэтому новые технические средства, применяемые на так называемой "последней миле", должны быть пригодны для работы как с аналоговым, так и с цифровым оборудованием. Именно этот факт характеризует специфику российских телефонных сетей, так как в большинстве западных стран вся сеть связи оснащена цифровой техникой.

В мировой практике сфера информационного бизнеса является весьма привлекательной с точки зрения вложения капитала, так как дает возможность инвесторам получать гарантированные доходы в течение примерно 15 лет после возврата первоначально вложенного капитала. Средний срок эксплуатации оборудования связи, как правило, значительно превосходит этот срок. В наших условиях срок окупаемости оборудования больше при меньшей норме прибыли (около 11% к вложенному капиталу) [8].

Значительную часть общих затрат на сооружение ГТС составляют затраты на абонентскую распределительную сеть (до 30%) [3]. Наиболее распространены следующие способы, позволяющие повысить эффективность использования АЛ, а также получить абонентам дополнительный доступ к телефонной и другим сетям (через ресурсы ТфОП):

- спаренное включение телефонных аппаратов;

- применение всевозможного каналообразующего оборудования (систем уплотнения и мультиплексоров);

- организация выноса станционного оборудования в места концентрации абонентов (подстанции и концентраторы);

- бесшнуровое подключение (радио доступ).

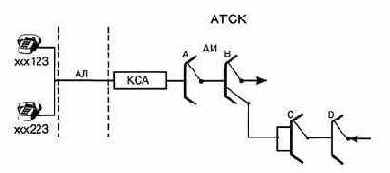

При спаренном включении двух близко расположенных телефонных аппаратов (ТА), каждому из которых присвоен свой абонентский номер, оба подключаются к одной АЛ. На рис. 1.4 показано такое подключение к АТС через комплекты спаренных аппаратов (КСА), при этом в корпусах спаренных ТА вмонтированы разделительные диодные цепи, позволяющие переключать ТА при поступлении соответствующего вызова. При разговоре по одному ТА, второй отключается от общей линии запертыми диодами. Как показывают расчеты, применение спаренного включения оказывается выгодным по затратам, начиная с расстояния 0,3-0,5 км от АТС [2]. Данный способ снижает расход кабеля, но является крайне неудобным и нежелательным для абонентов.

Рис. 1.4. Спаренное включение ТА

Применение систем уплотнения (системы передачи) на всех участках сети позволяет увеличить дальность передачи и число каналов в линии связи. При этом под каналом обычно понимают совокупность технических средств и среды распространения, обеспечивающую передачу сигналов в определенной полосе частот (при аналоговой передаче) или с определенной скоростью (при цифровой передаче) [9].

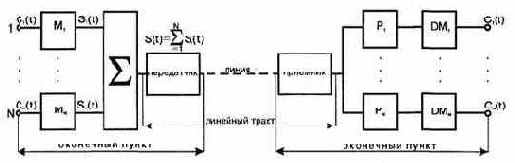

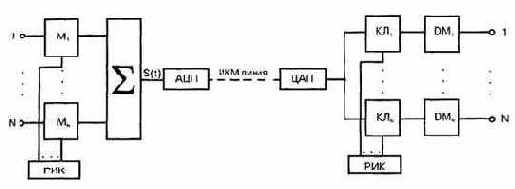

В общем виде системы уплотнения имеют общую структурную схему, приведенную на рис. 1.5. Сигналы от N источников информации (абонентов) поступают на входы N каналов оборудования системы уплотнения. В каждом канале с помощью соответствующего модулятора М происходит преобразование исходного сигнала в канальный и на выходе сумматора уже действует групповой сигнал S(t). Необходимость преобразования исходных сигналов в канальные обусловлена тем, что совокупность исходных каналов не обладает свойством разделимости.

Рис. 1.5. Структурная схема системы уплотнения

Передающая часть оборудования преобразует групповой сигнал в линейный, который поступает в линию связи.

Это преобразование обусловлено большим разнообразием линий связи на сети: воздушные, кабельные, радиорелейные, спутниковые, волоконно-оптические и др. При формировании линейного сигнала из группового должны учитываться рабочий диапазон передаваемых частот, уровни передаваемых и принимаемых сигналов, а также помех в линии.

Приемная часть восстанавливает форму передаваемых сигналов и преобразует линейный сигнал в групповой. С выхода линейного тракта сигнал S(t) поступает на вход совокупности разделителей канальных сигналов (Р), затем с помощью демодуляторов (ДМ) канальные сигналы преобразуются в исходные.

При передаче по линиям происходит искажение формы сигнала и наложение помех. Уменьшить влияние этого фактора позволяют усилительные или регенерационные пункты на линии, восстанавливающие форму сигналов и обеспечивающие их помехозащищенность.

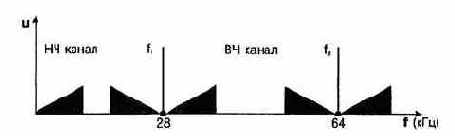

Система абонентского высокочастотного уплотнения (АВУ) позволяет получить на одной АЛ, кроме немодулированного исходного сигнала с частотами 0,3-3,4 кГц (эффективный спектр речи), еще один дополнительный высокочастотный канал. Этот канал получается с помощью модуляторов и несущих частот однократным преобразованием исходного сигнала. Для передачи по высокочастотному каналу от ТА к АТС используется частота 28 кГц, а от АТС к ТА - частота 64 кГц. С помощью этих несущих формируются сигналы, спектры которых занимают взаимно непересекающиеся диапазоны частот (рис. 1.6). В линию передаются несущая частота и две боковые частоты, получившиеся при преобразовании исходного сигнала. Такой способ передачи является нерациональным, так как ширина спектра передаваемого по линии сигнала более чем в 2 раза больше, чем ширина спектра исходного сигнала. Обе боковые полосы несут одинаковую информацию об исходном сигнале, а несущая не содержит полезной информации, при этом ее мощность значительно (примерно в 100 раз) превосходит мощность боковых полос. При таком способе большая часть мощности линейного сигнала расходуется бесполезно, однако, построение системы максимально упрощается и удешевляется.

Рис. 1.6. Спектр передаваемых АВУ сигналов

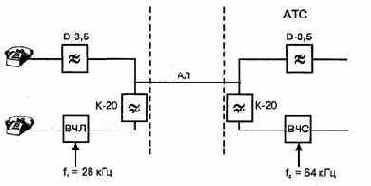

Рис. 1.7. Схема построения АВУ

Система АВУ состоит из двух фильтров для выделения частот низкочастотного канала (Д-3,5), двух фильтров для выделения частот высокочастотного канала (К-20) и двух блоков высокочастотных преобразователей: станционного - ВЧС и линейного - ВЧЛ (рис. 1.7). Система АВУ имеет невысокую надежность и низкое качество связи (особенно высокочастотный канал), что обуславливает необходимость ее замены на цифровые системы.

В настоящее время все шире внедряются цифровые системы уплотнения (передачи) АЛ, для которых характерны следующие преимущества: высокая помехозащищенность; стабильность параметров каналов; эффективность использования пропускной способности каналов при передаче дискретных сигналов; слабая зависимость качества передачи от длины линии связи; возможность построения цифровой сети связи; высокие технико-экономические показатели.

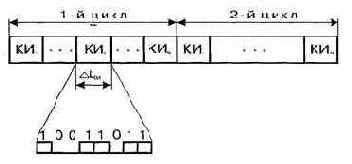

Структурная схема цифровой системы передачи (ЦСП) приведена на рис. 1.8. Функционирование этих систем передачи связано с разбиением времени передачи на циклы длительностью Т, при этом частота следования (частота дискретизации) будет f=1/T. Каждый цикл N-канальной системы передачи разбивается на N канальных интервалов (КИ) длительностью t=T/N. При этом в течение каждого канального интервала передается информация соответствующего канала, которая содержит информацию о мгновенных значениях отсчетов в исходном сигнале. Отсчеты производятся с частотой дискретизации f. Временное расположение канальных сигналов в групповом сигнале (рис. 1.9) определяется распределителем канальных импульсов (РИК).

Рис. 1.8. Структурная схема ЦСП

Рис. 1.9. Упрощенная схема циклов

С помощью аналого-цифрового преобразователя (АЦП) каждому импульсу группового сигнала будет соответствовать кодовая комбинация и на выходе АЦП сформируется групповой сигнал импульсно-кодовой модуляции (ИКМ). На приемном конце под воздействием импульсов РИК приема замкнется соответствующий канальный ключ (КЛ), в результате чего будет выделен канальный сигнал.

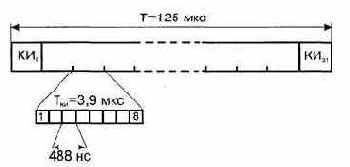

Обычно Т=125 мкс (f=8 кГц), число элементов в кодовой комбинации m=8, структура циклов для одной из самых распространённых цифровых систем ИКМ-30 показана на рис. 10. Выбор частоты дискретизации 8 кГц обоснован теоремой В.А. Котельникова, в соответствии с которой исходный сигнал, представленный с помощью дискретных отсчетов, может быть восстановлен, если значение частоты f не менее удвоенной максимальной частоты спектра исходного сигнала.

Рис. 1.10. Структура циклов ИКМ-30

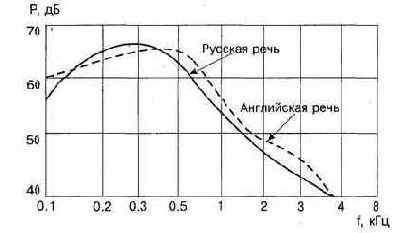

Для передачи речевых сигналов считается достаточным передавать спектр 300?3400 кГц. На рис. 1.11, который взят из [10], показана область частот, где сосредоточена основная энергия звуков речи (Р) на русском и английском языках. Из рисунка видно, что за максимальную частоту речевых сигналов можно принять частоту, равную 4 кГц. Этим и объясняется выбор частоты отсчетов (дискретизации) f=8 кГц.

Рис. 1.11. Энергетический спектр речевого сигнала

Довольно подробно построение цифровых систем передачи (ЦСП) рассмотрено в [10], где приведены принципы построения и основные характеристики различных ЦСП.

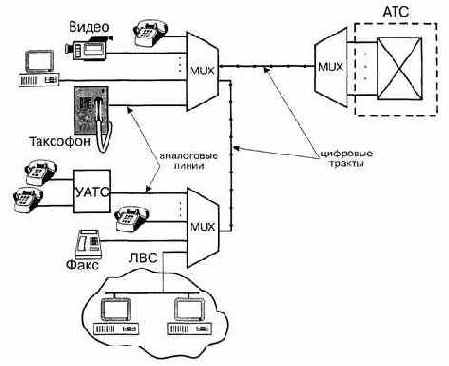

Применение мультиплексоров MUX (рис. 1.12) позволяет строить гибкие распределительные телефонные сети различной топологии и объединять потоки информации разного вида (телефонные сигналы и передачу данных, текста и видеоизображений).

Рис. 1.12. Пример построения сети с использованием мультиплексоров

Современные мультиплексоры разделения времени, предназначенные для использования в телефонных сетях, являются каналообразующим оборудованием, их основное отличие от традиционных систем уплотнения с импульсно-кодовой модуляцией состоит в том, что:

1. мультиплексоры позволяют, кроме традиционной передачи телефонных сигналов, передавать данные с разной скоростью, для этого мультиплексоры снабжены портами (точками подключения), поддерживающими разные скорости;

2. мультиплексоры, обладающие свойством "drop & insert" (add/drop), позволяют выделять часть каналов из общего линейного потока, а также объединять каналы в общий линейный поток, это дает возможность строить сети сложной топологии.

Широко применяются мультиплексоры для децентрализации оборудования АТС путем выноса его части в места концентрации абонентов (городской микрорайон, многоэтажный и многоквартирный дом, офис крупной фирмы и т.д.).

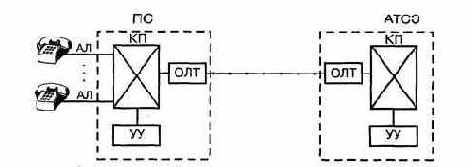

При внедрении электронных цифровых АТС построение сети с помощью цифровых выносных подстанций ПС, иногда называемых концентраторами, является весьма эффективным уже при расстоянии 500-700 метров до оконечных абонентских устройств [2]. Основное отличие цифровых подстанций от мультиплексоров разделения времени заключается в возможности замыкания внутренней нагрузки через коммутационные поля (КП) подстанций. Для управления этими коммутационными полями предусматриваются управляющие устройства (УУ), более сложные, чем у мультиплексоров. Это приводит к более высокой стоимости подстанций по сравнению с мультиплексорами.

Цифровые подстанции (концентраторы) как и мультиплексоры осуществляют аналого-цифровое преобразование сигналов,- концентрацию нагрузки и коммутацию абонентских линий, при этом концентратор может представлять собой управляемую с основной (опорной) АТС подстанцию. Таким образом, вместо абонентских линий, имеющих сравнительно небольшое использование, от подстанции до опорной АТС идет пучок уплотненных соединительных линий (рис. 1.13). Потребность в магистральных кабелях для абонентской сети при этом резко уменьшается. Цифровой поток доходит до подстанции, затухание соединительного цифрового тракта будет равно 0 дБ. Тогда затухание, отведенное по нормам на абонентскую линию и равное 4,5 дБ, теперь будет считаться от подстанции, допустимая длина линии от подстанции до оконечного абонентского устройства как бы увеличится, тем самым увеличится зона действия АТС.

Рис. 1.13. Пример построения сети с использованием подстанции (концентраторов)

Для установки подстанций требуются специально приспособленные помещения. Целесообразность построения телефонной сети по тому или иному варианту обычно определяется специальным расчетом, учитывающим конкретные условия.

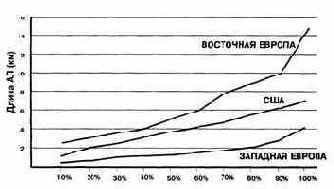

Особенностью абонентских линий является их значительная протяженность. На рис. 1.14 показано распределение длин АЛ в разных странах (данные фирмы Schmid Telecom AG). Из этого рисунка видно, что самые длинные АЛ - в странах Восточной Европы, это делает задачу решения проблемы "последней мили" в этих странах, особенно в России, которая выделяется значительным разбросом длин АЛ, весьма актуальной.

Рис. 1.14. Распределение длин АЛ в разных странах

На рис. 1.15 и в табл. 1.1 показаны основные способы решения этой проблемы и даны сравнительные характеристики этих способов.

Рис. 1.15. Три способа решения проблемы "последней мили" (BSC - контроллер базовой станции системы радиодоступа, BS - базовая станция, RTU - абонентский оконечный блок; HDSL - оборудование цифровой абонентской линии; OLT, ONU, QNT - линейные комплекты оптической системы передачи; MUX - мультиплексор)

Таблица 1.1. Основные способы решения проблемы "последней мили'

|

Способ организации абонентских линий |

Пропускная способность и функциональность |

Время установки |

Стоимость |

|

Уплотнение уже проложенных линий |

+/- |

+ |

+ |

|

Прокладка ВОЛС |

+ |

- |

- |

|

Беспроводное подключение |

+/- |

+ |

+/- |

Модернизация абонентской распределительной сети и установка систем уплотнения позволяют быстро и с небольшими затратами увеличить пропускную способность АЛ, а также дает возможность обеспечить абонентам новые информационные возможности (например, получить высокоскоростной доступ к ресурсам глобальной информационной сети Internet и т.д.). Полоса пропускания при этом остается несколько ограниченной. Прокладка ВОЛС обеспечивает абонентам более широкие возможности по полосе пропускания, но прокладка нового кабеля, как правило, это весьма длительный и дорогостоящий процесс.

Радиодоступ (радиоудлинение) или беспроводное подключение (WLL - Wireless Local Loop) обеспечивает максимальную мобильность и оперативность связи, является быстрым способом организации связи, особенный эффект достигается, если прокладка кабеля связана со значительными затратами, или невозможна (например, в помещениях, имеющих железобетонные полы и стены, и т.д.) или нецелесообразна (например, в помещении, снятом на короткий срок). Полоса пропускания для систем радиодоступа также ограничивается частотным ресурсом.

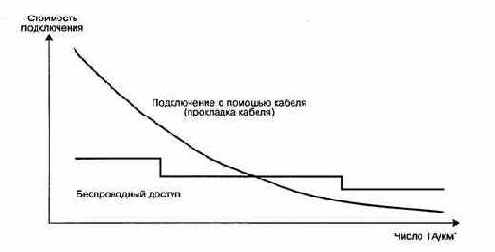

На рис. 1.16 показано сравнение стоимостей прокладки кабеля и организации беспроводного доступа в зависимости от числа телефонных аппаратов на единицу площади территории, охватываемой связью, при этом стоимость беспроводного доступа определяется стоимостью радиооборудования (по материалам фирмы SAT, Франция).

Рис. 1.16. Сравнение стоимостей способов подключения

Из рисунка видно, что при невысокой плотности беспроводный доступ довольно эффективен. Организация беспроводного доступа рассмотрена в главе 5.