Концепция построения сетей доступа

Основная идея построения сети доступа далеко не нова. Более того, практически все оборудование, применяемое ныне на участке "последней мили", берет свое начало от разработок, предназначенных для организации межстанционных связей. Фактически, сеть доступа является неким фрагментом цифровой транспортной сети, соединяющей телефонную станцию с абонентскими терминалами. Образно говоря, цель создания сети абонентского доступа является в максимально возможном приближении сетевых элементов к абоненту и, тем самым, сокращения "последней мили" (как и раньше выполненной кабелем) до "последнего метра". Оконечный сетевой элемент, как правило, мультиплексор, выносится как можно ближе к месту расположения абонентов. Таким образом, традиционная медная проводка используется на весьма коротких расстояниях (в пределах здания, жилого дома, офиса).

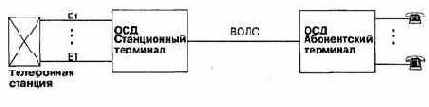

На рис. 7.1. представлен пример простейшей сети абонентского доступа, состоящей из двух сетевых элементов, представляющих собой оборудование сети доступа (ОСД) и линии связи между ними.

Рис. 7.1. Пример простейшей сети абонентского доступа

Основой создания оборудования для сети доступа (в дальнейшем ОСД) служит принцип временного разделения цифровых каналов, давно известный и опробованный в магистральных сетях (см. гл. 2). Методы аналого-цифрового преобразования давно известны и стандартизованы (в основном ИКМ и АДИКМ). Оборудование, таким образом, состоит из двух частей, одна из которых называется "станционной" и подключается к коммутационной станции, а другая - "абонентской", к которой подключаются абонентские терминалы (в простейшем случае телефонные аппараты).

Для передачи линейного сигнала в СД все более широко используются оптические кабели и радиоканалы. Как правило, современное оборудование для построения сети доступа является универсальным с точки зрения использования различных сред передачи. Оптический кабель обладает наилучшими показателями с точки зрения цены и пропускной способности при телефонизации новых районов застройки.

При развертывании сети в регионах со сло жившейся кабельной инфраструктурой большое значение имеет организация цифровых трактов на медных парах по технологии HDSL. Наконец, в сельских и труднодоступных районах ключевое значение имеют радиорелейные линии и спутниковые каналы связи.

Концепция применения оптического кабеля на участке "последней мили" подразделяется на несколько направлений:

• FTTB (Fiber To The Building) - оптика до здания;

• ПТО (Fiber To The Office) - оптика до офиса;

• FTTZ (Fiber To The Zone) - оптика до некоторой зоны, где группируются абоненты.

Все три направления едины в главном - довести широкополосную оптическую линию связи до некоторой точки, где целесообразно поместить оборудование, распределяющее более низкоскоростные цифровые потоки (или аналоговые каналы) непосредственно до "розетки", то есть до места включения пользовательского терминала.

Представленный на рис. 7.1 пример иллюстрирует вариант создания СД в "традиционном" приложении, то есть в случае, когда коммутационная станция имеет аналоговые абонентские окончания. Для приведенного примера СД является как бы продолжением аналоговых линий, идущих от АТС к станционному терминалу ОСД, и оканчивающихся местом подключения абонентских телефонов к абонентскому терминалу. Такая схема включения чаще всего называется аналоговой схемой подключения ОСД и наиболее широко используется в развивающихся странах. Преимуществами данной схемы включения являются простота согласования интерфейсов (абонентский интерфейс с сигнализацией по шлейфу в высшей степени прост и стандартизован) и универсальность к типу коммутационной станции. ОСД может быть подключено по аналоговым интерфейсам к АТС любых систем - электронной, квазиэлектронной, электромеханической. Главным и существенным недостатком является наличие "лишнего" аналого-цифрового преобразования в станционном терминале.

Действительно, если коммутационное оборудование является цифровым, то цифровые потоки сначала преобразуются в аналоговые сигналы абонентскими комплектами АТС, а затем опять преобразуются в цифровую форму станционным терминалом ОСД.

Другим способом подключения ОСД является соединение станционного терминала с коммутационным полем цифровым трактом (рис.7.2). Такое решение все шире применяется в развитых странах и является очевидно более прогрессивным по сравнению с аналоговым включением. С точки зрения качества услуг связи, цифровое включение обеспечивает максимальное приближение цифровой сети к абоненту и, соответственно, минимум помех, возникающих в аналоговом тракте. С точки зрения экономической эффективности и снижения затрат на ОСД, цифровое включение также имеет ключевые преимущества, так как для построения сети не требуются абонентские модули АТС, реализующие аналоговый 2-проводны1 интерфейс, равно как и не требуются аналоговые модули станционного терминала ОСД.

Рис. 7.2. Соединение станционного терминала с коммутатором цифровым трактом

При всей очевидности перспективности и экономической эффективности цифрового включения, процесс его внедрения идет крайне медленно даже в развитых странах, а в сетях развивающихся государств примеры таких приложений единичны. Причин, тормозящих внедрение "цифровой стыковки", несколько, и все они весьма далеки от технических.

Первая сложность состоит в стандартизации систем сигнализации. В отличие от детально определенного 2-проводного аналогового абонентского интерфейса, интерфейс цифровой (далее будут рассмотрены Европейские стандарты) определен достаточно жестко только с точки зрения электрических параметров (рекомендация ITU-T G.703) и общих характеристик цикла (G.704). Систем же сигнализации разработано удивительно много [28]. Описание только лишь российских систем сигнализации выливается в "пухлую" книгу, а если рассмотреть все системы, используемые в мире, понадобится вместительная библиотека.

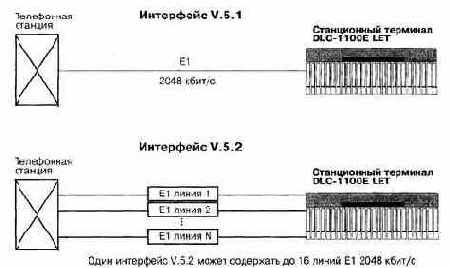

Достаточно очевидно, что реализация столь большого набора различных типов сигнализаций представляет большую сложность для разработчиков мультиплексоров доступа. Практически, мультиплексор требует "подстройки" под каждый конкретный тип коммутационной станции, а иногда и версии программного обеспечения. В последние годы предприняты попытки жесткой стандартизации интерфейсов и систем сигнализации, применяемых на стыках АТС и СД. Разработанные для этого стандарты получили название V.5.1 и V.5.2. Многие производители ОСД уже внедрили эти протоколы в свои изделия. На рис. 7.3. представлена типовая схема включения ОСД по интерфейсам V.5.1 и V.5.2.

Рис. 7.3. Типовая схема включения ОСД по интерфейсам V.5.1 и V.5.2

Как отчетливо видно из рисунка, при широком внедрении концепции построения СД с цифровым включением, коммутационная станция "вырождается" до транзитного узла, обрабатывающего двухмегабитные потоки. Такая перспектива реально стоит во многих развитых странах, поскольку как с технической, так и с экономической точек зрения, явно выигрывает перед традиционным подходом. Однако, необходимо отметить, что показанная на рис. 7.3 идиллия вызывает большое беспокойство у монополистов, производящих коммутационное оборудование. Индустриальные гиганты серьезно обеспокоены растущей конкуренцией в производстве ОСД. Мультиплексор доступа, будучи более простым в разработке продуктом по сравнению с коммутационной станцией, может быть запущен в производство большим количеством малых и средних фирм. Естественно, эти фирмы имеют меньшие накладные расходы и могут предложить мультиплексоры доступа по ценам, недоступным для "гигантов". При условии наличия и реализации стандартов серии V.5 велика вероятность перераспределения рынка телекоммуникационного оборудования в пользу малых и средних фирм-производителей ОСД. Зачем оператору приобретать дорогостоящие абонентские комплекты или концентраторы у производителей коммутаторов, если можно купить альтернативное решение - ОСД - на существенно более конкурентном, а значит дешевом, рынке.Все вышесказанное составляет вторую причину, тормозящую внедрение стандартов сигнализации V.5. По мнению многих экспертов, без вмешательства государственных органов по стандартизации и сертификации средств связи внедрение V.5 невозможно. Монополисты реализуют данный стандарт в своих коммутаторах только "под страхом" отзыва или невыдачи сертификата на оборудование.